디레다와

| ※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |

디레다와(암하라어: ድሬ ዳዋ)는 에티오피아 동부에 위치한 도시로 특별시이지만 수도는 아니다.[1][2]

개요[편집]

디레다와의 면적은 1,213㎢이며 인구는 493,000명(2020)이다. 디레다와는 1987년 에티오피아 헌법에 따라 소말리아 지역의 디레다와 자치구에 속했으나, 1993년에 연방 정부에 의해 별도의 헌법상의 도시로 분리되었다. 에티오피아의 커피 주요 산지이기도 한 디레다와는 예로부터 발달된 상업도시다. 커피 외에도 모피같은 거래가 성하다. 디레다와는 산업 중심지로, 여러 시장과 디레다와 공항이 있는 곳이다.

건기(乾期)에는 강바닥을 걸어서 건널 수 있을 정도로 얕아지는 다차투 강이 디레다와를 신시가지와 구시가지로 나누고 있다. 프랑스인들이 세운 신시가지에는 콥트 교회와 왕궁이 있다.

자연환경[편집]

디레다와는 에티오피아 동부의 해발 1,300m에 있는 도시인데 데차투 강가에 위치하며, 일련의 절벽 아래에 자리 잡고 있다. 도시의 서쪽 외곽은 데차투 강의 지류인 고로 강에 인접해 있다.

디레다와는 열대 사바나 기후와 뜨거운 반건조 기후의 경계에 위치한다. 연평균 기온은 약 25.8°C이다. 평균 최고 기온은 32.6°C이고, 평균 최저 기온은 약 19.0°C이다. 3월부터 4월까지 소우기, 7월부터 8월까지 더 뚜렷한 우기가 나타난다. 연평균 강수량은 약 670mm이다.

역사[편집]

역사적으로 이 지역은 중세 시대에 아달 술탄국의 일부였으며, 19세기에는 하라르 왕국의 영역으로 여겨졌다. 그러나 1887년 멜레니크 2세의 정복으로 하라르 왕국이 에티오피아에 통합되었고, 이후 에티오피아의 일부가 되었다. 현재의 디레다와는 철도 문제로 최근에 생긴 도시이다. 아디스아바바-지부티 철도를 하라르를 지나게 할 수 없게 되어, 멜레니크 2세는 1896년 11월 5일에 철도 노선의 첫 부분을 산기슭에 있는 마을인 '아디스 하라르'(새로운 하라르)에서 끝내는 것으로 승낙하였다. 1902년 12월 24일 철도는 이 위치에 도달했으며, 이는 디레다와의 창립일로 볼 수 있다. 그러나 이 이름은 인정을 받지 못했다.

재정적, 외교적 이유로 철도는 1909년에야 계속해서 건설되었으며, 1917년 6월 7일에 이르러 지부티에서 아디스아바바까지 철도 전체가 개통되었다. 이 동안 디레다와는 경제적으로 번창하며 "붐 시티"가 되었고, 하라르를 통해 지나가던 대부분의 무역이 이곳으로 몰려들었다. 1902년까지 에티오피아 정부는 향후 디레다와의 경제적 중요성을 예견하고, 지부티와의 무역을 위한 세관을 길데사에서 디레다와로 이전했다.

디레다와는 데차투 강을 사이에 두고 두 개의 정착지로 나뉘었다. 이 강은 대부분의 해에는 건조하며, 비가 올 때만 급류가 된다. 도시의 북서쪽은 철도 회사의 엔지니어들에 의해 계획되고 정기적으로 건설되었으며, 처음에는 철도 회사의 직원들이 거주했다. 그러나 나중에는 프랑스인, 그리스인, 아르메니아인, 기타 유럽인과 아랍인들이 상점과 호텔을 열고 일부 산업을 설립하기 시작했다. 1909년에는 프랑스 카푸친 선교회가 디레다와에 정착했다. 당시 디레다와는 프랑스 도시처럼 보였다. 강 남동쪽의 다른 지역은 시장을 중심으로 에티오피아인, 소말리아인, 그리고 일부 아랍인들이 거주했다.

1916년 9월, 리즈 이야수의 군대가 디레다와를 점령했다. 리즈 이야수의 총독인 시리아 출신 하시브 알-이드리비는 안전을 보장했지만, 400명의 유럽인들이 도시를 떠났고, 철도 교통도 중단되었다. 메소 전투 후, 아디스아바바의 정부 군대가 디레다와에 정기적인 행정을 재수립했다.

1920년대에 도시의 남동쪽 지역도 발전하기 시작했다. 이곳의 주민들은 대부분 구르구라족과 오로모족이었으며, 다른 에티오피아인들은 적은 비율을 차지했다. 이 지역의 인구는 3,000명에 달했고, 전체 도시의 인구는 20,000명이었다. 제1차 세계대전과 제2차 세계대전 사이에 디레다와에는 두 개의 병원이 설립되었으며, 하나는 철도 회사에 의해, 또 다른 하나는 1934년 정부에 의해 설립되었다. 초등교육은 정부 학교, 가톨릭 선교학교, 그리고 외국인 커뮤니티(그리스, 이탈리아, 인도인)들을 위한 학교에서 제공되었다.

디레다와 1934 디레다와의 첫 번째 총독은 아토 메르샤 나후세나이였다. 그는 전략적인 마을인 길데사의 총독을 역임한 후, 첫 철도 건설과 철도 도시의 설립에 중요한 역할을 했다. 초기에 실패한 철도 회사는 1908년 재조직되어, 1917년까지 아디스아바바와 연결되는 철도 노선이 건설되었다. 1928년에는 디레다와-하라르 도로가 개선되어, 여행 시간이 몇 시간으로 단축되었다. 1931년에는 에티오피아 은행이 디레다와에 첫 지점을 열었고, 한 세대 후, 작가 C.F. 레이는 디레다와를 이 지역에서 가장 "진보된" 도시로 묘사하며, 좋은 도로, 전기 조명, 수도 공급이 갖춰져 있었다고 언급했다.

1936년 5월 9일, 지부티 소말리아 군대가 과도기 동안 약탈을 막은 후, 하라르에서 온 이탈리아 군대가 디레다와를 점령했다. 바돌리오와 그라치아니는 디레다와 기차역에서 만남을 축하했다. 이탈리아인들은 디레다와에 특히 행정부와 파시스트 당을 위해 여러 새로운 건물을 건설했다. 또한 도로를 개선하고 공항을 확장하여 군용기가 그곳에서 이륙하여 가라 뮬레타의 애국 세력을 폭격할 수 있도록 했다. 다른 도시들과 마찬가지로 이탈리아인들은 디레다와에 이탈리아 도시 건설을 위한 "피아노 레골라토레"(도시계획)를 구상했다. 그러나 이 계획을 완료하기 전에 점령이 끝났다.

이탈리아 침략 동안, 무솔리니는 미국과 일부 유럽 국가들의 시민 안전 요구에 따라 아디스아바바와 디레다와에 대한 공습(화학무기 예: 겨자 가스 사용 포함) 및 기타 파괴 행위를 중단하라고 명령했다. 이탈리아군은 북쪽의 에리트레아 식민지와 남동쪽의 소말리아 식민지에서 국경을 넘어 진입했다. 전쟁의 모든 주요 교전 이후, 디레다와는 두 이탈리아군의 만남 장소였다. 하라르에서 진격해 온 그라치아니 장군의 부대는 1936년 5월 6일, 아디스아바바 점령과 하일레 셀라시에 황제가 기차를 타고 지부티와 팔레스타인으로 탈출한 다음 날, 도시의 철조망에 도착했다. 그들은 두 대의 프랑스 무장차량을 만났다. 철도는 프랑스 행정부의 관할 하에 남아 있었고, 그들은 프랑스의 이익을 보호하기 위해 남아 있었다.

1940년 6월 영국은 디레다와를 폭격하기 시작했고, 1941년 3월 29일 하라르에서 연합군에 의해 해방되었다. 이 도시는 1947년 에티오피아 정부에 인계될 때까지 영국군사행정부의 본부이자 영국 보호구역으로 남아 있었다. 그 후 수십 년 동안 도시는 크게 확장되었고 인구는 16만 명으로 증가했으며, 기반 시설이 개선되었고 여러 산업 시설이 건설되었다.

1941년 제국의 복고 이후, 디레다와는 자체 축구 리그를 가진 초기 지방 도시 중 하나였다. 1947년경, 디레다와의 축구팀 타파리는 에티오피아 선수권 대회에 참가했다. 같은 해, 복지 목적으로 디레다와 철도 노동자 조합이라는 노동 조합이 결성되었다. 1949년 파업 시도는 제국군에 의해 무자비하게 진압되었는데, 당시 모든 파업은 반란이나 반역의 형태로 간주되었기 때문이다. 1955년, 중앙 광장에 국가 라디오 전송을 수신하고 재방송하기 위한 공공 주소 시스템이 설치되었다.

1974년 3월부터 노동자들의 불안이 시작되었고, 4월 17일 경찰이 시위하는 철도 노동자와 학생들에게 발포하여 6명이 부상을 입었다. 많은 유럽인, 예멘 아랍인, 인도인들이 디레다와를 떠났고, 그리스 정교회와 아르메니아 사도교회는 신자 감소로 인해 결국 문을 닫았다. 1975년 2월 3일, 데르그는 에티오피아 면화회사를 포함한 14개 섬유 기업이 완전히 국유화될 것이라고 발표했다. 시멘트 공장도 나중에 국유화되었다. 1976년 8월에는 교사 노조 지역 지부의 지도부 전체가 반혁명 활동 혐의로 해임되었고, 새로운 선거를 앞두고 10명의 새로운 관리들이 임명되었다.

오가덴 전쟁 기간 동안 디레다와는 1977년 여름 소말리아군의 공격을 받았다. 1977년 8월 17일에서 18일까지 벌어진 디레다와 전투에서 에티오피아군은 소말리아군에 맞서 도시를 성공적으로 방어했다. 이 전투는 오가덴 전쟁에서 승리하는 데 결정적인 역할을 했다. 당시 에티오피아군은 제2 민병사단, 201대대, 78여단의 781대대, 제4 기계화중대, 그리고 80전차대대의 소대 하나와 탱크 두 대로 구성되어 있었다. 소말리아군은 밤에 도시 북동쪽 하레와 쪽에서 진격하여 지상 및 공중 공격을 가했으나, 에티오피아 공군이 소말리아군의 탱크 16대를 파괴함으로써 소말리아군의 사기를 꺾었다. 에티오피아군은 소말리아군이 버리고 간 탱크, 장갑차, 로켓 발사기, 포병, 수백 정의 소총과 기관총을 노획했다.

1979년 5월, 디레다와 교도소에 수감되었던 오로모족 250명이 데르그 정권에 의해 처형되었다.

디레다와는 1991년 5월 31일 에티오피아 인민혁명민주전선(EPRDF)에 의해 점령되었으며, EPRDF에 저항하는 약 100명이 사망했다는 보고가 있었다. 이사 및 구르구라 해방전선(Issa and Gurgura Liberation Front)과 오로모 해방전선(Oromo Liberation Front) 모두 이 도시를 점령했다고 주장했고, 1991년부터 1993년까지 두 집단 간에 수많은 충돌이 발생했다. 1993년 소말리아 주가 설립될 당시, 디레다와를 주도로 삼고자 했으나 오로미아 주(Oromia Region)는 이에 반대했고, 연방 정부는 두 지역 간의 영토 분쟁을 피하기 위해 도시를 자체 관할 아래 두었다.

2002년 6월 24일, 디레다와에 있는 에티오피아 철도위원회 본부에서 소규모 폭발물이 터졌다. 오로모 해방전선은 "에티오피아 정부에 의한 오로모 학생, 상인 및 농민에 대한 지속적인 괴롭힘에 대한 보복"으로 이 공격에 대한 책임을 주장했다. 2004년 연방 의회가 416/2004호 선포령으로 도시 헌장을 승인한 후, 디레다와는 연방 행정부에서 벗어나 특허 도시가 되었다.

2006년 8월 데차투 강(Dechatu River)과 고로 강(Gorro River)이 제방을 넘치면서 도시가 침수되었다. 약 200명이 사망하고 수천 명이 이재민이 되었으며, 특히 데차투 강변을 따라 주택과 시장에 광범위한 피해가 발생했다. 6월에서 9월 우기 동안 홍수는 상당히 흔하며, 2005년에는 홍수로 인해 수백만 달러의 피해가 발생하고 이 지역에서 200명 이상이 사망했다.

2009년 3월 4일, 덴게고(Dengego)에서 디레다와로 향하던 트럭이 전복되어 41명이 사망했다. 사고 당시 트럭에는 알 수 없는 수의 일용직 노동자가 타고 있었고, 38명이 즉시 사망하고 최대 50명이 부상을 입었다. 사망자와 부상자는 디레다와의 딜-초라 병원(Dil-chora Hospital)으로 이송되었다.

현재, 도시를 활성화하기 위한 계획이 있다. 도시의 역사적이고 인기 있는 지역이 철거되고 금융 센터, 쇼핑몰, 복합 건물, 호텔, 레크리에이션 시설 및 병원으로 대체될 예정이다. 계획의 일환으로 역사적 건물이 개조되고 이전으로 인해 이주한 사람들을 위한 새로운 주택과 사업장을 위한 새로운 공간이 할당될 것이다. 새로운 도로, 공원 및 산업 지역도 건설될 것이며, 주요 철도 프로젝트는 도시의 사업 활동을 크게 증가시킬 것으로 예상된다.

교통[편집]

디레다와는 도시 중심부에서 북서쪽으로 10km 떨어진 멜카 제브두 마을 근처에 위치한 아디스아바바-지부티 철도 역을 통해 서비스를 제공받는다. 또한, 도시 중심부에 서쪽 종착역이 있는 에티오피아-지부티 철도도 이용할 수 있다. 디레다와 공항에서는 도시를 오가는 항공편을 이용할 수 있다. 게다가, 셀람 버스 라인 주식회사는 시외 버스 서비스를 제공한다. 디레다와에서는 택시를 종종 바자지라고 부른다.

사회[편집]

에티오피아는 다민족 국가이며, 에티오피아인이란 개념은 미국인, 터키인이란 개념과 같이 민족보다는 나라 중심의 개념이다. 에티오피아를 이루는 주요 민족은 암하라인, 오로모인, 소말리인, 티그라이인, 누에르족, 아파르족, 무르시족 등이며, 특히 인구 비율로는 암하라인과 오로모인을 양대 민족이라 할 수 있다. 그 중에서도 에티오피아의 핵심 민족은 암하라인으로서, 에티오피아 제국 시절부터 국가의 중심 민족이었다. 현재 에티오피아 공용어인 암하라어도 암하라인의 언어이고, 문화적으로도 영향력이 크며, 지배 민족으로 군림하는 위치에 있었기에, 민족별로 거주 지역이 비교적 잘 나뉘는 에티오피아 안에서도 암하라인은 옛 소련의 러시아인처럼 일정 퍼센티지를 차지하고 있다.

에티오피아의 기아 문제는 심각한 상태이다. 소말리아에서 이주한 난민에 에티오피아도 정세가 불안하기에 에티오피아의 기아문제는 소말리아랑 관계가 있다고 보고있다. 매년 아일랜드의 NGO인 컨선월드와이드(Concern Worldwide), 독일의 NGO인 세계 기아 원조(Welthungerhilfe) 그리고 미국의 연구기관인 국제식량정책연구소(IFPRI)가 협력하여 발표하는 세계 기아 지수(GHI)에 따르면 2016년 에티오피아의 기아지수는 100점 만점 중 33.4점으로 가장 심각한 기아점수를 기록한 중앙아프리카 공화국의 46.1점과 비교해봐도 심각한 수준이다. 이는 조사 대상이었던 118개의 개발도상국 중 107위에 해당하는 수치로 상당한 기아 수준을 보여준다고 할 수 있다.[3][4]

문화[편집]

에티오피아는 커피의 원산지이자 본고장이다. 아비시니아 고원에서 생산된 커피는 특유의 다양하고 감미로운 맛과 꽃향기가 나는 커피로서 미식가들에 의해 매우 높게 평가받고 있다. 또한, 전통적인 건식 처리를 거치며 품종 자체가 카페인이 다른 곳의 커피에 비해 낮은 것으로 알려져 있다. 일부 지역은 수세식 가공도 하는데, 남부 지역의 시다모 구지 커피와 하라르 일부 지역이 대표적이다. 커피의 땅이라 불리는 만큼 스페셜티(Specialty)라 불리는 커피들도 다량 보유하고 있는 국가다. 대표적인 스페셜티 커피로는 에티오피아 하치라, 에티오피아 네키세 등이 존재한다. 에티오피아 정부는 자국 내 커피 재배 농민을 보호하기 위하여 커피 품종에 상표권을 등록하였는데, 커피 주 수출업자인 스타벅스는 반발하였으며, 그들은 대신 정부에게 농민을 위한 정책을 제안하였으나 거부하였다. 이에 국제 공정무역 단체인 옥스팜은 스타벅스를 비난했으며, 제나위 대통령까지도 스타벅스에 대하여 에티오피아 커피 수출을 줄이겠다고 으름장을 내놓았다. 결국 스타벅스도 물러서서 상표권을 인정하기에 이른다. 스타벅스는 그동안 에티오피아 커피 원두를 헐값에 사가는 등의 횡포를 저질러 왔다. 이런 비난 속에 스타벅스는 수매가를 10배 이상 올린다고 밝혔으나 에티오피아에서도 이젠 스타벅스에 파느니 공정무역으로 파는 것이 그 몇 배를 더 벌 수 있다며 피하고 있을 지경이라고 한다.

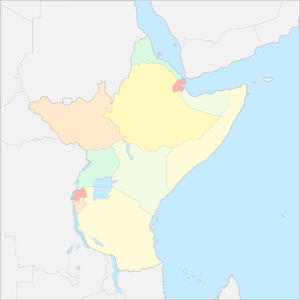

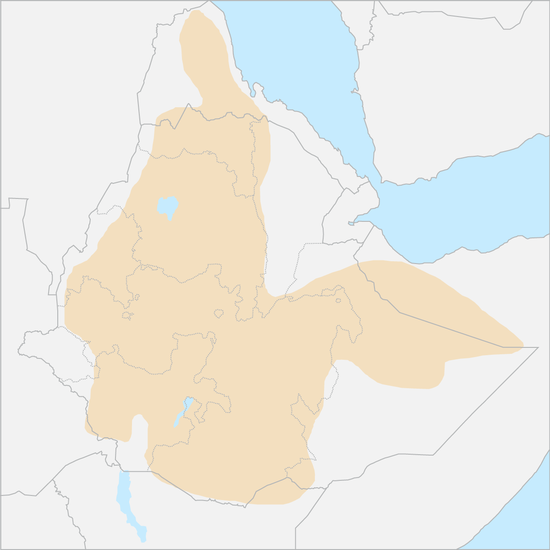

지도[편집]

동영상[편집]

각주[편집]

참고자료[편집]

같이 보기[편집]

동아프리카 같이 보기[편집]

|

|

|

|

|

|

위키원

위키원